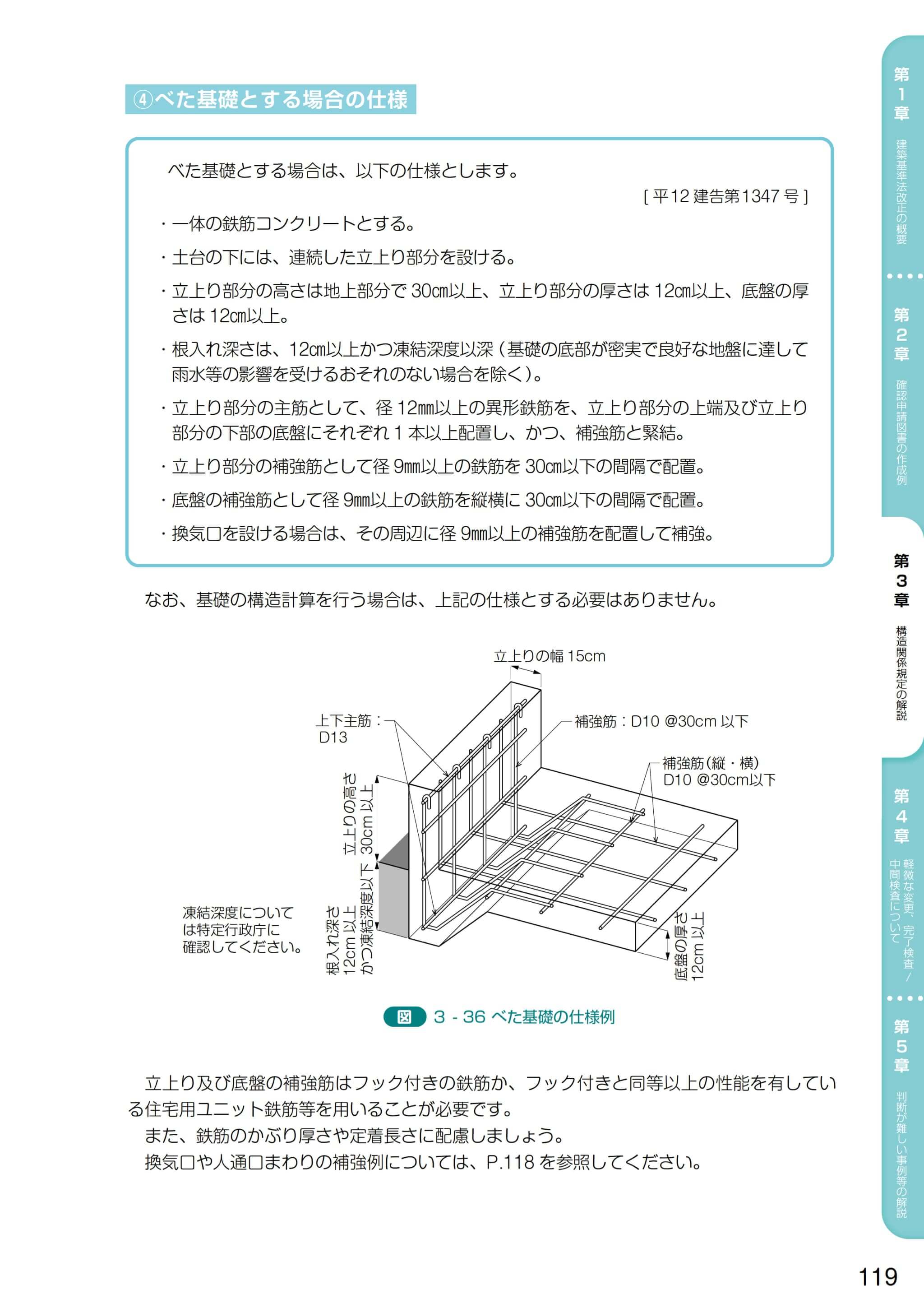

4月から運用が開始されている「改正基準法」ですが、その主たる改正のポイントとしては、木造2階建てくらいの一般住宅などの小規模木造建築物について、これまで確認申請で、構造関連規定の審査を省略されていたものが、省略がなくなったことにより、基準法に記載の規定をすべて確認されるようになったわけですが、その中で、施工上の問題として影響があるのが「基礎立上りの先端フック」というものです。以下がその問題になっている部分の国土交通省が発行しているテキストの一部です。

まず、前提をお話ししますが、ここに記載されている内容は、今回の法改正によって内容変更となった項目ではありません。ずいぶん前から決まっている規定です。問題になっているのは、この資料の、

立上り部分の主筋として、径12㎜以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ1 本以上配置し、かつ、補強筋と緊結。

と記載がある部分で、これは建設省告示第1347号に定められている規定の、

○建築物の基礎の構造方法及び構造計算の基準を定める件

(平成十二年五月二十三日)

(建設省告示第千三百四十七号)

第1、第3項、五

五 鉄筋コンクリート造とする場合には、次に掲げる基準に適合したものであること。

イ 立上り部分の主筋として径十二ミリメートル以上の異形鉄筋を、立上り部分の上端及び立上り部分の下部の底盤にそれぞれ一本以上配置し、かつ、補強筋と緊結したものとすること。

ここからきています。問題になっているのは、「補強筋と緊結」と表記がある「緊結」の部分なのです。この「緊結」について改正基準法の運用解説では以下のように記載されています。

立上り及び底盤の補強筋はフック付きの鉄筋か、フック付きと同等以上の性能を有している住宅用ユニット鉄筋等を用いることが必要です。

確認申請での審査基準として仕様規定に準拠させる場合には、この記載にあるように、先端にフックをつけるか、ユニット鉄筋を用いることとなるわけで、これが大きな論争を発生させたわけです。ですが、こうも書かれています。

なお、基礎の構造計算を行う場合は、上記の仕様とする必要はありません。

この先端にフックをつけるか、つけないかでは何が変わるかといいますと、基礎の立上りが縦方向に割けることをに対しての耐力が大きくなるか小さくなるか?の違いなのです。この縦の鉄筋を「せん断補強筋」といいまして、先端にフックがついているとよりせん断に対して強くなるというわけです。そこで、この告示の1347号が確認申請上の審査項目に該当するので、同号で記載があるように設計してくれないとダメですよ?というのが「先端フック論争」の原点なわけです。

はっきり言いますが、これまで住宅に関して、構造計算も審査対象とならない、仕様規定といって法が定めている構造規定の審査もなかった状態では、この「先端フック」なんかだれも興味がなかった分野なのですが、それでも昨今の耐震性を重視し、耐震等級3を求める風潮が強くなるにつれ「先端フックはつけるべきだ!」とか「先端フックがないのはおかしい!」という論争が巻き起こってきたわけです。

さて、ここで、弊社の見解を先に書いておきます。

弊社では、先端フックが必要な場合には先端フックをつける構造にしますが、必要がない場合には「つけません」。

先端フックつけない!なんていう宣言をすると、「アンタのところの会社は大丈夫なのか???」というような方もおられるかもしれませんが、そもそも論、先端フックをつけ、せん断抵抗に関する耐力を増強しなければならないような場合ってどんな場合かわかりますか?

基礎の耐力評価は、鉄筋コンクリートで評価します。鉄筋コンクリートとは、引張力に強い鉄筋と、圧縮力につよいコンクリートの「両面イイとこどり」して、強い構造を作り出すことが可能になっているわけですが、基礎は建物の荷重が上からかかりますので、柱を支点とした曲げられる力が発生します。このとき、長方形断面の上下で基礎にかかる力が引っ張られたり、圧縮されたりするので、引っ張られる場合には鉄筋で、圧縮される場合にはコンクリートで抵抗させるというのがざっくりとした説明です。

ではせん断という引き裂かれる力に対しては?といいますと、鉄筋でもコンクリートでも抵抗することはできるわけです。例えば、コンクリートで抵抗させるなら「断面積を大きくとる」わけですし、鉄筋であれば、縦により細かく鉄筋が入れば強くなってきます。この鉄筋で対応する場合に、先端にフックがついていると強さが増すというわけです。

となりますと、先端にフックが必要なときというのは、コンクリートでも、そして縦に入っているフックなしの鉄筋でも抵抗できないくらいの強烈な力が加わる場合なわけですが、それどんな時でしょうか?

耐震等級3を取得する場合には、地震力を1.5倍にして計算します。地震力は、建物重量に比例するので、建物重量が大きくなれば、その1.5倍がかかってるので、重い建物になればなるほど基礎にも強烈な力かかることになりますが、正直、積雪を1m程度加味して計算したところで、大したせん断力を要求されるレベルにはなりません。

弊社では構造計算を確実におこなって、基礎各部の強度検定を行い、力学的な挙動を掴むことにしていますので、この先端フック論争に関しては、

「計算もろくにしない業者が、精神論だけで要不要論を展開している」

としか思えないのですwww 法的な手続き上、この仕様規定に準拠する必要があれば、言い換えれば、構造計算をせずに、単に法的に書かれている、また、求められる仕様でよいとするならば、フックは必要かもしれませんが、なぜフックが必要なのか?も理解せずに、単に、「法律にかかれているから」という理屈はおかしいのです。なぜなら、法律にはかならず「構造計算で安全性を確かめた場合を除く」と記載があるからです。

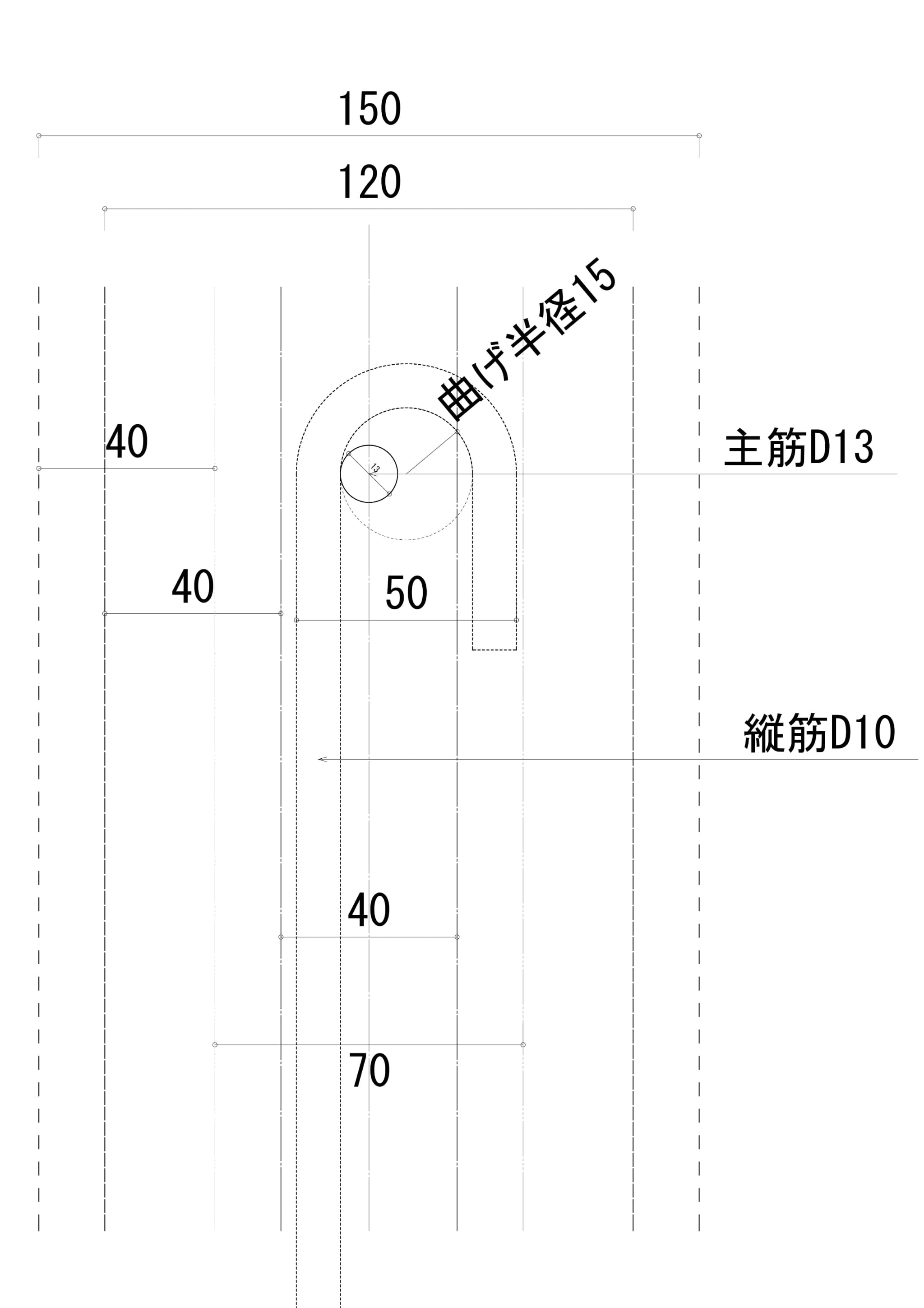

また、先端フックは施工レベルでもかなりの問題をはらみます。ちょっとざっくりとした図をかいてみました。

先端フックを必要とする場合には、基礎の形状、大きさがたいへん重要になってきますが、単にフックの有無を問題にする方は、「施工上の規定」を知らない方が多いです。

問題になるのは、「鉄筋の曲げ加工」と「コンクリートのかぶり」の規定です。

まず、「鉄筋の曲げ加工」から説明します。一般的に用いられる縦筋はD10といわれるものです。このD10を先端フックを加工するにあたっては、曲げる経は、「3d」以上とされています。D10とは大ざっぱに言って10mm(正確にはもうちょっと大きい)とみることができますので、曲げる経は「30mm」は必要なのです。実際の加工ではもうちょっとデカくなります。

そして「コンクリートのかぶり」です。これ専門家でも間違っている人がいるのですが、コンクリートの一番外側から最初に出くわす鉄筋までの距離をいいます。これを主筋という曲げに抵抗する鉄筋までの距離と勘違いしている人が結構な割合でいますwww で、基礎の立上りの場合、壁っぽくなっている部分の両側のかぶりは、それこそ法的規制もあって「40mm」となっています。

ここで、上の図を見てほしいのですが、基礎の幅が問題になってきます。基礎の幅の規定は最低120mmです。120mmの場合、D10を曲げることで要する寸法は「50mm」です。立上りのかぶりは、両側で40mmですので、合計で「80mm」です。もうお判りでしょうwww 120mmの基礎幅ではフックを付けたD10が、

「納まるわけがない」

のですwww ですが、設計は基礎幅120mmとなっていて、基礎の工事費も120mm幅の立上り基礎としてコンクリート量の予算を立てているとすれば、おそらく、

「このまま強引に施工する」

ことになります。これ、重大な欠陥施工ですよ?www

そこで、現場の作業者は頭を使いますw どうするか?といいますと、

「フックをねじる」

のです。上の図にあるようなフックは、断面に平行に設置されるわけですので、これをねじることで、かぶりを確保してやろうというわけです。ねじるとどうなるかというと、横に走っている主筋とフックの先端の距離が取れないので、付着力が低下する可能性もあるわけです。フックの有無をどうのこうのいうようなレベルじゃないんですw そもそも、フックがついていると付着力が増強するので、せん断力に大きく抵抗ができるわけですのでw

となりますと、基礎幅は150mmくらいないと、先端フックをつけるような立上り基礎はつくれないのです。また、主筋位置によってはフックをつけた縦筋位置が微妙に外に膨れてきますので、150mmの基礎幅でも、芯の取り方を柱に合わせるとか片側に振ったりしていると、完全にかぶりが不足することになります。

されに、基礎幅150mmとなれば、コンクリートでのせん断抵抗も大きくなるわけですので、わざわざ先端にフックをつけて抵抗する必要もなくなってくることが多いです。

参考までに、福井県では、積雪2mを低減なしで載せて計算するような「非住宅」の場合には、基礎にかかる荷重もたいへん大きなものになってきますので、コンクリート部分の幅を大きくするよりも、鉄筋で対応したほうがコストパフォーマンスが高くなる場合が多いです。

さて、このような論争が巻き起こっている中、国交省ではどうやら業界団体からの申し出もあって、この先端にフックをつける、主筋と補強筋の緊結について「審査対象外」とする方針を出したようです。

ですが、ちょっと矛盾するような主張になるかもですが、弊社では、フック無しでもいける!という意味で歓迎しているわけではありません。何度もいいますが、フックの有無は計算によって確かめているので、設計上の問題はないということを「確認できている」から、いらないものはいらない、いるものはいるとしているにすぎません。

この先端フック論争は、ちゃんと構造的に検証して設計しているかどうか?という部分を、単に法的な運用レベルで問題をすり替えているにすぎません。計算もろくにできない業者や建築士が、自分の能力のなさを法的な部分を根拠に、自分の主張である「先端にフックをつけるのは当たり前」だとしているにすぎません。これをお客様に「私は、せん断抵抗の計算ができませんでの、万が一に備えて、先端にフックをつけます」とは説明しないわけです。なお、この先端フック加工は、確実に「鉄筋加工費」を大きくさせます。

さて、このブログテーマを書くにあたって、いろいろ調べておりましたところ、「一般財団法人 熊本建築構造評価センター」さんのホームページを見つけまして、そこには、

「基礎フック検討ツールの策定について」

と題するお知らせがアップされておりました。熊本建築構造評価センターさんがエクセルシートで諸元を入力すると、フックの必要性を計算してくれるというツールを作られたようです。これが全国の自治体で使えるかどうかは別として、建築士として先端フックの有無を評価する一つの指標にはなりうると思います。

是非、全国に広まってほしいと思います。もし、悩んでおられる建築士の方がおられれば是非つかってみてください。