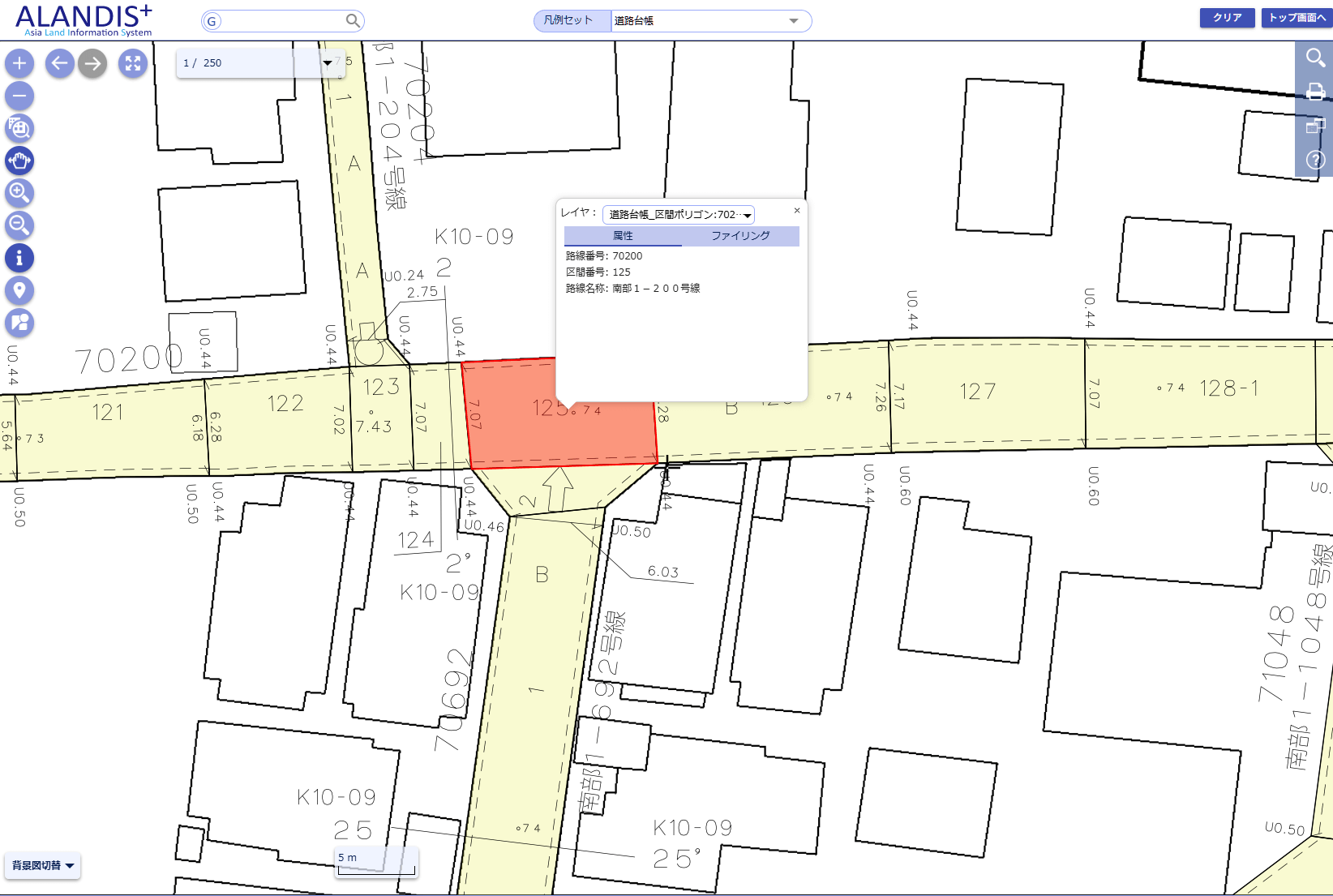

アルアルシリーズですw 耐震改修では壁の仕上げやボード類を外して補強工事を行うことになりますが、壁の中を露わにしたときに、「ココは室内じゃない、屋外や」っていう状況に直面することがあります。

解体前の状況なんですが「縁側」です。仕上げ材は「化粧合板」です。昔はよく使われた仕上げです。厚みは4mm程度で薄いです。軽いのと加工がしやすいの大工さんが好んで使った材料の一つです。張れば仕上げも終わりますので、施工時間の短縮にもなります。

ここを解体して、耐力壁として強化するわけですが、壊してみると・・・

外壁側には胴縁下地だけあって、直接「トタン」が張られていますw 室内側は「化粧合板」が胴縁下地で張られているだけなので、断熱性能的に言えば、トランはそのまま熱伝導しちゃいますので、おまけで壁の中の空気層に断熱性を認めたとしても、室内側の4mmの化粧合板がもつ熱抵抗なだけで、まぁ、断熱性能は「皆無」であると言えます。

それでも室内側でストーブなどを焚けば、空気があっためられ、その空気が熱を持った状態で滞留すれば、それなりに暖かさは出てきますが、消したら即、その熱エネルギーは、熱量が少ない外部に移動しますので、隙間風云々ではなく、エネルギーの移動量がハンパなくでてきますw なので、温かさの持続性はありません。もちろん、気密性もありませんので、室内側が温度上昇により空気圧が上昇しますので、空気はより圧の低いところに流れます。このとき、外部から空気を引っ張ることになりますので、このとき隙間風を感じる結果となりますw

日本の古い家屋が省エネ性能に優れない理由というのは、断熱性能を重視した作りになってないということが指摘されますが、多くの古い建物がこのような「極薄の部材」で作られていることが多く、その理由には、やはり住宅建築というのは「相当高価な買い物」であって、予算をかけるところとかけないところのメリハリをつけて、手に届く価格帯としていたことに起因するのでは?と思っています。結果として、普段使いの部屋や、福井ですと仏間、座敷にはお金をかけ、普段誰もいないところや、押入や納戸など物置き用途の部分では、できるだけお金をかけないような建築様式にしていたというわけです。

普段、人がいる部屋というのは、暑ければ窓をあけたり扇風機を回したり、あるいはエアコンを無理やりつけたり、寒ければストーブをガンガン焚くという感じで調節できるので、暑さ寒さを感じるのは立上りの際だけですし、そもそも家にいないときにはそれを感じることもありませんので、それほど暑さ寒さに不便さを感じることもなかったんだと思います。

ですが、週休二日制がほぼ一般的になり、労働時間の短縮などで余暇の時間が増え、結果として室内で生活する時間が長くなれば、当然、室内の温度環境に不満が出てくるのは当たり前です。でも、家が古ければ、そもそも建てたときの思想が違うわけですので、対応できるわけがないのです。また、鎌倉時代に吉田兼好によって書かれた「徒然草」で「家の作り様は、夏を旨とすべし。 冬は、いかなる所にも住まる。 暑き頃、悪き住居は、堪へ難き事なり。」という一文があるように、徹底的に夏の対策を求められてきました。軒の出を深くし、真夏の直達日射量が室内に影響しないようにし、かつ、窓にも同様に庇をつける、といったような工夫です。間違いではありませんし、夏の暑熱対策として「当たり前」ですが、その一方で「冬の寒さ対策」については、「厚着をして、じっと我慢して火鉢のそばにいる」ことでのりきろうとしていたわけです。

耐震改修工事を行う際には、耐震性を強化することがもちろん必要ですが、せっかく壁を露わにするわけですので、断熱的な手当てができるのであれ手当てをして差し上げるのが当然だと考えています。もちろん、建物全体に対応できないので、ホントに極々一部分でしかありませんし、それがどれほどの効果があるのか?といえば、それほど目立った効果はでないのかもしれません。ですが、改修した壁面の「壁体内結露」など建物の劣化を抑える目的でも改修箇所の断熱性能、防湿性能を「ある程度」あげることは必要かと考えております。

筋交い金物は、ここ最近、デフォルトで使っている

岡部株式会社 ブレスターXとブレスターZ600

です。