耐震診断及び補強プラン作成に対して、自己負担ゼロ円を謳う福井市においては、いまだに凄まじいご相談のお申込みをいただいている状況です。市の対応としては、抽選方式としていますが、抽選に漏れた方も次回抽選に繰り越されるということで、新規のお申込の方と合わさっていくので、おおよそ200軒程度のご希望者で、抽選結果待ちの方がおられます。さらに、今年度予算分では、おそらく50軒程度しか対応できないと思われますので、100軒以上は来年度に持ち越されるのでは?とみています(福井市の場合ですので、自治体によって違います。)。

そんな中、以前のブログでもご紹介しましたが「低コスト工法」に対する正しい理解がないために、如何にも「低コスト工法」という認定、認証工事手法があるのか?という誤解をされている方も多く、また、専門家であるはずの診断士にもちょっと誤解している方もいるようなので、ちょっと触れたいと思います。

低コスト工法は、できるだけ現状対応するために、様々な形態で使える耐力壁仕様を実験により強度を測定し、一覧にしてくれたものですが、確かにそれらの仕様を使うということも低コストに寄与する部分はありますが、実は、もっとも重要な部分の「柱の接合仕様」というものを理解していない診断士が多いのです。

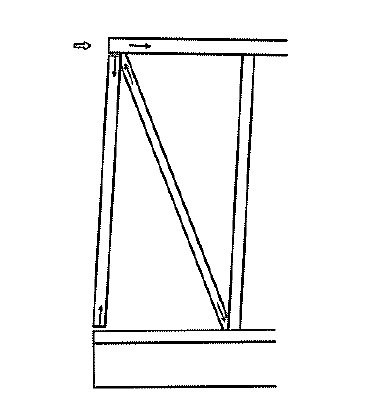

耐震改修では、耐力壁という地震のときに水平方向から加わる力に対抗するための壁を、強い壁にすることに主眼がおかれますが、強い壁になればなるほど今度は柱が引き抜かれない補強が必要になります。

右の図は、筋交いが入った壁に水平力が加わったときの模式図ですが、しっかり水平力に抵抗するがゆえに、大きな力になればなるほど、柱がぬけてしまう力も増大していくわけです。柱が土台になる部分から引き抜かれてしまいますと、どんなに筋交いがあったとしても、まったく意味のある壁にはなりませんし、引き抜かれた壁の柱の部分の損壊から、周囲に影響が広がり、結果として「倒壊」してしまうというわけです。

これをカバーするためには、引き抜かれる力の大きさにしっかり抵抗できるだけの「引き抜かれないための補強」つまり、金物設置が必要となります。

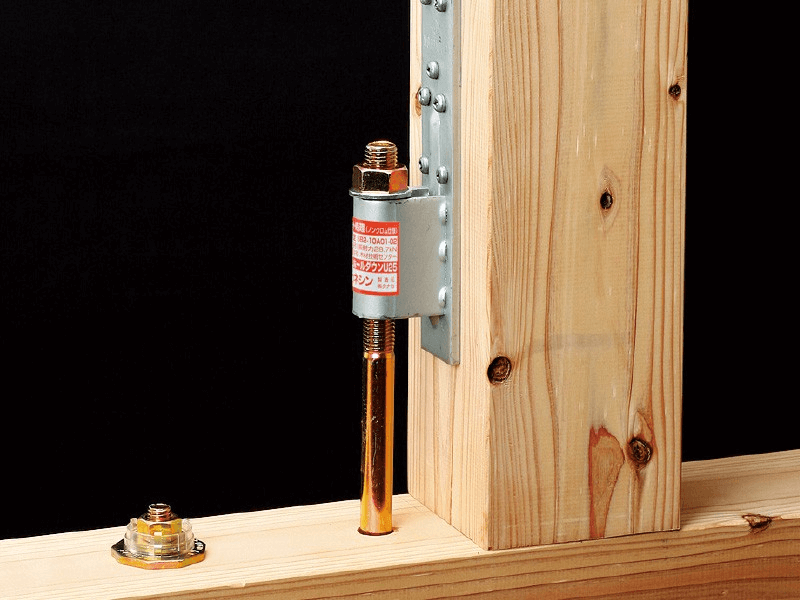

とは言うものの、これが新築であれば、選択できる金物補強方法は多種多様ですが、すでに建築されている建物に対する金物補強ということであれば、画像のようなホールダウン金物などは、少なくとも1階の補強では使えません。基礎に穴をあけて、ホールダウンのアンカーボルトをいれても、それが薬液で接着されることくらいしかできない既存改修の場合には、アンカーボルトが引き抜かれないという保証ができないので、ホールダウン金物を付けたから引き抜かれないとはいえません(アンカーボルトごと引き抜かれる結果になります)。

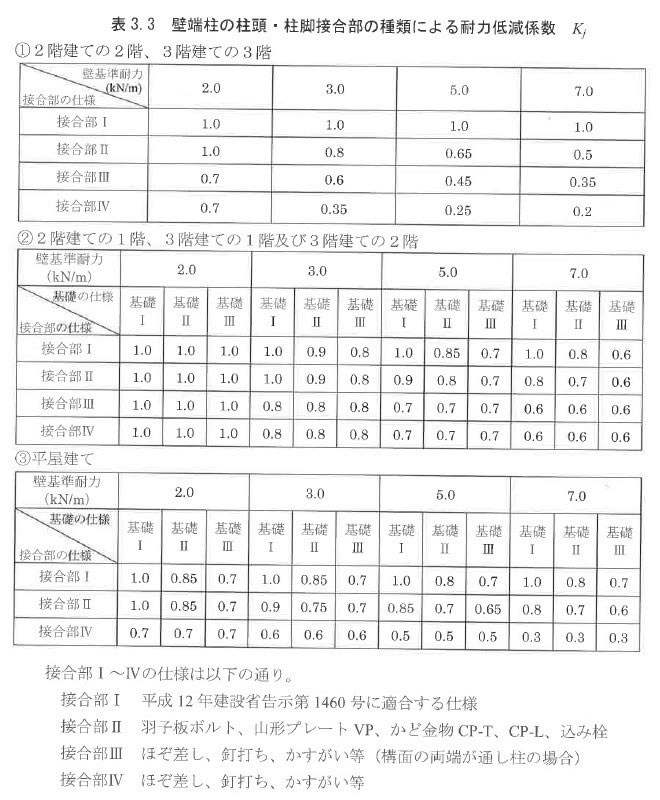

このため、耐震改修の補強計画における計算では、金物の選定方法によって「壁の強さ」を一定係数をかけて「低減する」ことになっています。これを「接合部の仕様による低減」といいます。以下の表をご覧ください。

この表は、基礎仕様と接合部仕様によって、壁が持つ耐力(壁基準耐力)を低減する「係数」を示しています。接合部の種類にはⅠ~Ⅳがあります。診断当初つまり現行診断では、接合部はⅢないしⅣとなります。これは昭和56年6月以前では、柱に取り付けられている金物は採用事例がほとんどありません。釘で留められるかカスガイ止めくらいです。

筋交いが入っている壁の箇所は、最低でも、

2.6kN/m×2=5.2kN/m

ありますので(ぶっちゃけ面材もあるのでもっとデカいですw)、2階建ての2階だと、0.45以上の低減係数ですし、2階の1階の柱で0.7以上、1階平屋部でも0.5以上の低減係数となります。言い換えますと、筋交いがダブルで入っている壁であっても、2階などは1本分の評価程度にしかならないということです。

これを補強する上で、柱に金物をつけるわけですが、接合部Ⅱの場合、多くはVPなどのプレートやコーナー金物をつけますが、この場合でも、低減係数として0.7~0.8、2階に至っては0.65の低減係数です。筋交いにも金物つけるわけですので、そうなりますと、先ほどの5.2kN/mは、

3.2kN/m(BP2同等金物あり)×2=6.4kN/m

で高い耐力になることから、表の一番右のランクになり、結果として大きな低減を余儀なくされるわけです。つまり、しっかり耐震補強をしようとして、強い壁にしても、それを100%に近い評価ができず、5,6割しか見れないわけですので、極端に言えば、1か所分の補強をするのに倍の2か所必要になってきます。

昭和56年近くの木造住宅ですと、RCの基礎であることが多いので、基礎Ⅰでの評価を行いますので、低減係数をできるだけ「1.0」になるような金物設定をしていくことで、補強した耐力壁を100%で評価できるようにするというところが、耐震補強計画の「肝」になるわけです。

このために必要なのが「N値計算」という、実際の引抜力に近い評価ができる手法をつかっての計算なのですが、このN値計算が「低コスト工法の基本」になっていることでもあるのです。